Testimonianza di un’antico splendore e di un’antica bellezza.

Il Museo archeologico di Delfi presenta la storia del famoso santuario di Delfi e dell’Oracolo più importante del mondo greco antico. La collezione del museo presenta alcune delle opere più importanti dell’arte greca antica, che coprono il periodo dal II millennio a.C., prima della fondazione del Santuario, fino alla tarda antichità, quando una piccola comunità cristiana fu fondata a Delfi. Nel Museo è presentata la storia dell’oracolo più famoso del mondo greco antico. Sculture, statue, oggetti donati al santuario e all’oracolo sono principalmente gli oggetti esposti nel Museo. Essi coprono un lungo periodo dalla fondazione del tempio di Apollo nell’VIII secolo a.C., al suo declino negli anni della tarda antichità. La mostra permanente del Museo archeologico di Delfi descrive la storia del santuario e dell’oracolo delfici basandosi su un quadro cronologico. I reperti del periodo antecedente al culto di Apollo a Delfi sono i primi che il visitatore incontra. Ci sono statuette di argilla micenea che rappresentano figure in piedi o sedute, offerte al santuario da tutto il mondo conosciuto, reperti dell’età del bronzo e statue del periodo geometrico.

tempo di lettura 13 minuti.

Museo archeologico di Delfi

Altro da vedere a Delfi:

Da vedere nei dintorni:

Monte Parnaso

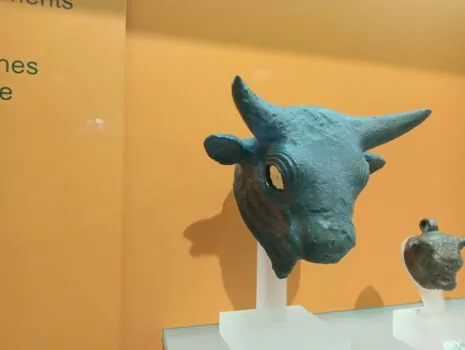

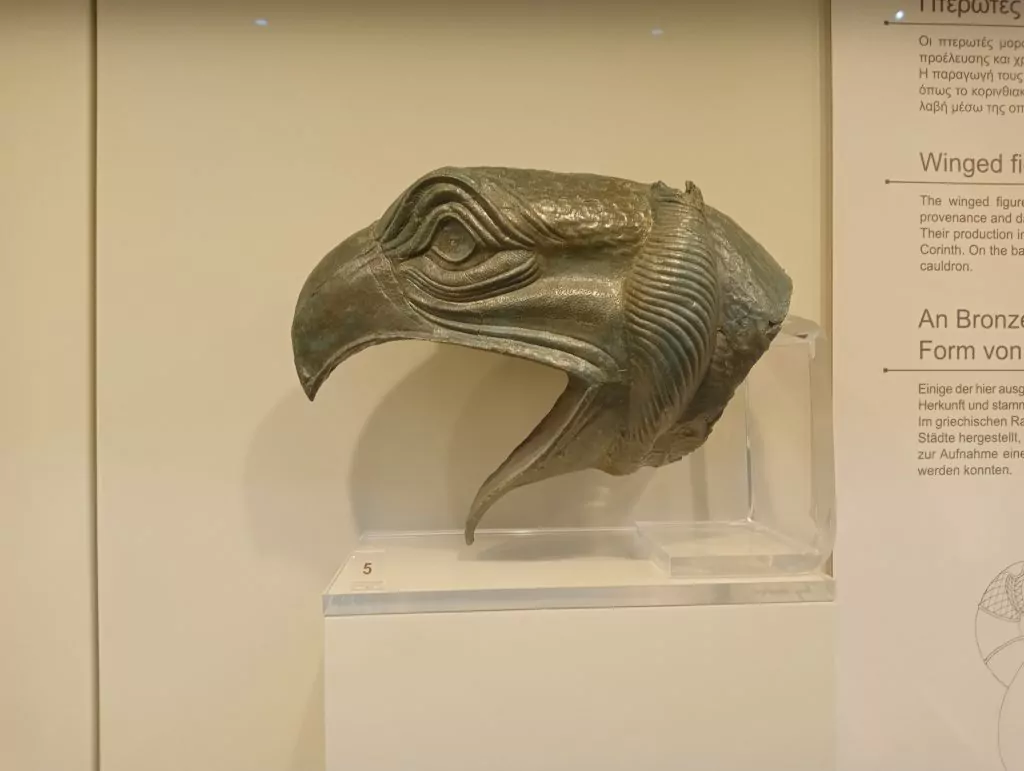

Di seguito sono esposti tutti gli omaggi in bronzo dell’VIII a.C. e del VII secolo. Ci sono statuette, gioielli, elmi, una caldaia separata con un’eccellente decorazione di mostri fantastici e il famigerato “kouros dedalico”, una statua in bronzo del periodo arcaico, un esempio di eccellente plastica. Gli omaggi all’oracolo di Creta e Cipro dell’epoca evidenziano lo speciale rapporto con entrambe le isole remote, mentre le mostre della seconda sala si chiudono con repliche in bronzo di animali di ogni forma e dimensione.

I tripodi del museo archeologico di Delfi sono oggetti molto particolari per il culto di Apollo. Nella poesia di Omero si trovano frequenti accenni a questi oggetti. Sembrano essere doni preziosi per gli ospiti, come nel caso dei Feaci, che offrirono un calderone e un tripode a Odisseo. Alla fine del periodo geometrico viene introdotta un’innovazione: i tripdi vengono staccati dal grande calderone di bronzo, che ora è posto su di essi. Nel Museo c’è un esemplare distintivo: su un bel tripode di bronzo poggiante su gambe fuse, giaceva un grande calderone globulare. Sul suo bordo ci sono teste sviluppate di grifoni e leoni, così come figure femminili alate, forse sirene. Queste creature provengono dal Medio Oriente, mentre la tecnica della fusione seguita dalla martellatura allude anche alle officine orientali.

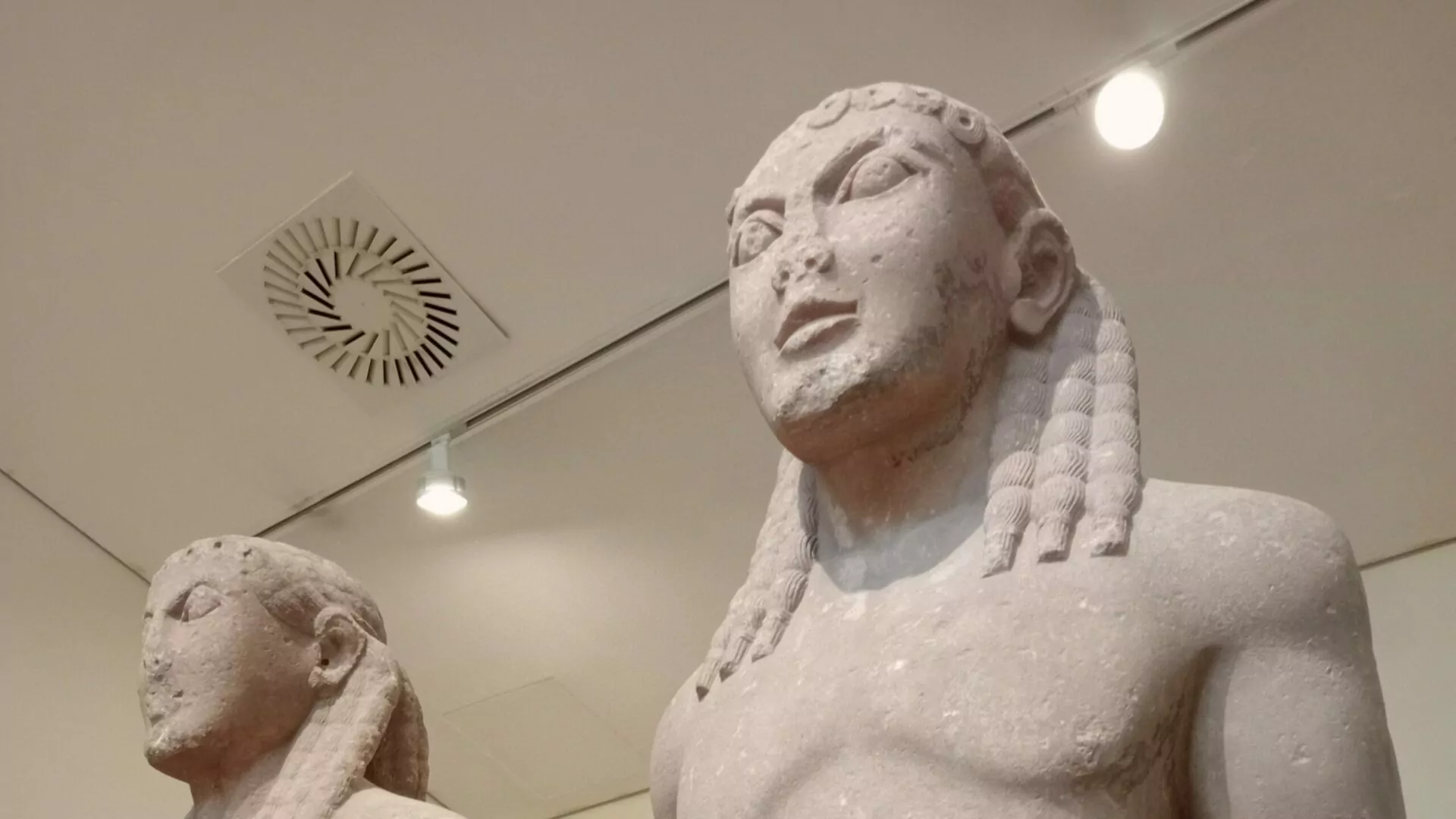

Kleobis e Biton o i Dioscuri del museo archeologico di Delfi

Le due monumentali statue arcaiche furono scoperte durante gli scavi archeologici del 1893-4 vicino al Tesoro degli Ateniesi a Delfi. I due giovani, probabilmente in origine in piedi uno accanto all’altro, sono nudi, nel tipo del kouros, e si assomigliano molto. Il loro piede sinistro avanza, mentre le loro mani sono piegate ai gomiti, toccano le cosce e hanno i pugni ben chiusi. Il corpo e i dettagli anatomici sono resi in uno stile dinamico. I capelli formano riccioli a spirale sulla parte anteriore e ricadono in trecce ondulate sulle spalle e sulla schiena. I grandi occhi a mandorla sono coronati da sopracciglia alte, mentre il viso porta un sorriso arcaico. Indossavano sandali, di cui si distinguono le suole alte. Le figure salgono su pietre diverse ma erano in piedi sullo stesso piedistallo. Secondo l’iscrizione parzialmente conservata sulla pietra di una delle statue, furono realizzate dallo scultore argivo Polimede e costituivano un ex voto degli Argivi ad Apollo. La data suggerita è ca. 580 a.C. Sono considerati un tipico esempio di scultura arcaica del Peloponneso.

In passato, le statue erano identificate con Kleobis e Biton, figli di una sacerdotessa di Era originaria di Argo. Secondo un’antica tradizione, riportata da Erodoto, i due fratelli presero il posto dei buoi e trascinarono il carro della madre al santuario di Era, portandola lì in tempo per la celebrazione dell’Heraea. In cambio, lei chiese alla dea di ricompensarli con la cosa migliore che un uomo avrebbe mai desiderato; Era concesse loro una morte serena nel sonno. Un’interpretazione più recente, tuttavia, basata su un’attenta lettura dell’iscrizione FΑΝΑΚΩΝ, cioè “i Re”, ha portato alla loro identificazione con i Dioscuri, figli di Zeus e Leda, moglie di Tindaro re di Sparta. Proprio a Sparta il culto dei dioscuri era in origine praticato, puoi leggere maggiori informazioni sul mio articolo sul museo archeologico di Sparta. Castore e Polluce erano onorati come “Anakes” ad Argo. Indipendentemente dalla loro identità effettiva, tuttavia, i loro tratti sono tipici di una bottega argiva. Il torso e le braccia sono piuttosto corti, mentre il petto è sollevato e il torace è segnato da un’incisione. La testa è quasi cubica e il viso largo è fiancheggiato da riccioli che ricordano le statue dedaliche. L’intera composizione è più “pesante” e robusta rispetto alle opere delle botteghe attiche e ioniche.

Le statue d’oro e d’avorio del museo archeologico di Delfi

Nell’antichità, come spesso accade oggigiorno, le offerte votive agli dei erano considerate sacre e quindi era proibito venderle o trasformarle. Gli ex-voto che venivano distrutti per cause naturali o che, per qualche motivo, erano considerati ridondanti, venivano solitamente seppelliti nei pressi del santuario. Questo è ciò che accadde probabilmente a metà del V secolo, quando un incendio distrusse diversi preziosi ex-voto che vennero poi seppelliti in una discarica lungo la Via Sacra, di fronte all’Halos.

Alcuni di questi costituivano probabilmente un gruppo in oro e avorio raffigurante la triade apollinea, vale a dire Apollo, Artemide e Leto. Gli studiosi hanno collegato questi reperti ai sontuosi ex-voto di Creso, re di Lidia, che Erodoto descrive così eloquentemente. Questa identificazione è tuttavia incerta; l’unico fatto certo è che le opere sono magnifiche creazioni della metà del VI secolo a.C., provenienti da officine della Ionia o, in una certa misura, di Corinto.

Nel museo archeologico di Delfi Apollo sfoggia il caratteristico sorriso arcaico e delicato. I suoi capelli sono in argento dorato, mentre i due ampi riccioli che fiancheggiano la testa e ricadono sulle spalle sono in piombo d’oro. Si è conservata solo la parte anteriore dei piedi, poiché il resto era coperto dalla veste. Il dio teneva in mano la ciotola in argento dorato o la coppa d’argento esposta nella stessa vetrina. L’opera è stata attribuita a una bottega corinzia, insieme ad alcune delle piastrelle in avorio in miniatura con decorazioni in rilievo, che probabilmente decoravano la parte posteriore del trono del dio. La dolcezza nell’espressione di Artemide, che porta una tiara dorata e rosette al posto degli orecchini, rimanda all’arte ionica, probabilmente di Samo. Due grandi foglie rettangolari dorate ornavano probabilmente la veste della dea. Erano decorate con raffigurazioni di animali reali e mitologici: una gazzella, un leone, un toro, un cervo, un pegaso, un grifone, una sfinge. Come nel caso di Apollo, gli occhi e le sopracciglia erano intarsiati.

Il Kylix con il dio Apollo

Tra i relativamente pochi reperti di ceramica esposti nel museo archeologico di Delfi si annovera un kylix con uno sfondo bianco e una raffigurazione di Apollo; fu trovato in una discarica dove erano state deposte offerte votive da tombe, quando queste ultime erano state ripulite. È una magnifica opera di un’officina attica. All’interno del kylix è raffigurato Apollo con un’elaborata acconciatura e una corona d’alloro in testa, seduto su una sedia le cui gambe finiscono in zampe di leone. Il dio indossa un chitone bianco, un himation (mantello) rosso e sandali. Una lira a sette corde è attaccata alla sua mano sinistra con una striscia rossa, mentre con la mano destra versa una libagione da una ciotola bassa decorata con motivi in rilievo. Di fronte al dio è raffigurato un uccello nero, per il quale sono state fornite diverse spiegazioni: è identificato o come un semplice uccello oracolare o come un corvo che portò ad Apollo il messaggio che la sua amata Coronide, figlia del re Flegias, si stava per sposare. Questa opera di rara bellezza risale al decennio 480-470 a.C. La scena raffigurata evoca in modo meravigliosamente artistico il verso del secondo inno ad Apollo trovato iscritto sulla parete meridionale del Tesoro degli Ateniesi: “Cantate per Pizio dai capelli dorati che mira lontano con il suo arco e le sue frecce e suona bene la lira”.

l’Auriga dell’ex voto di Polizalo

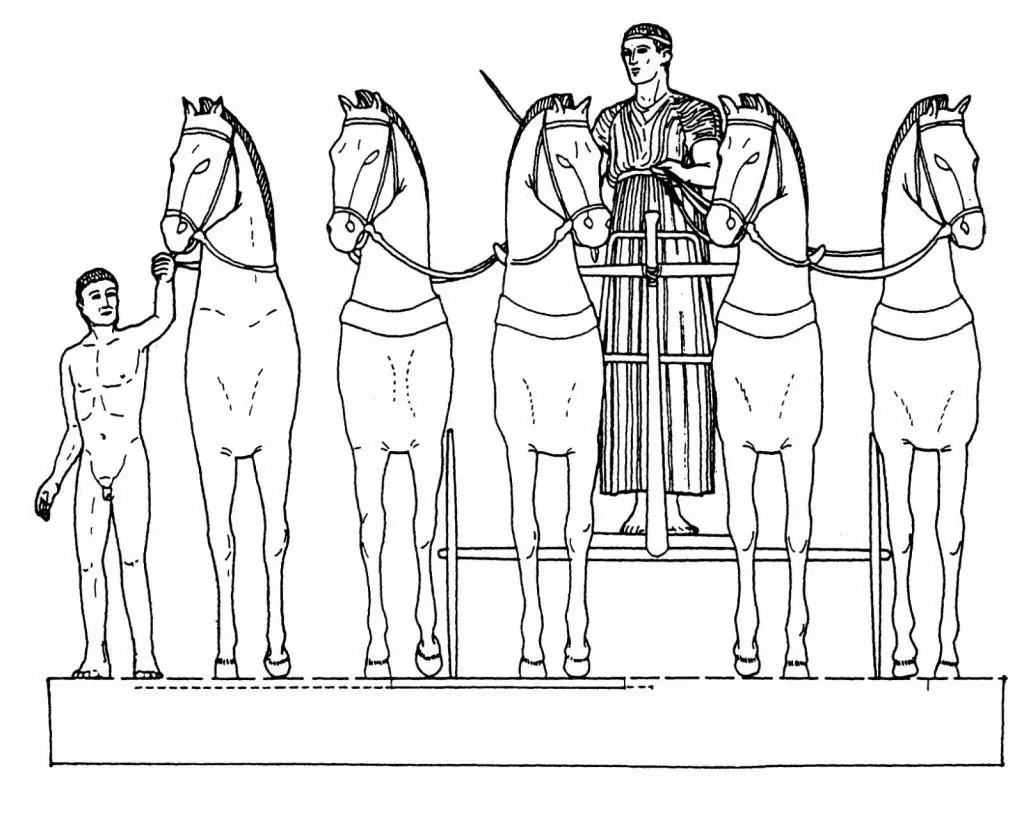

L’ultima galleria del museo archeologico di Delfi ospita il suo reperto più magnifico, vale a dire l’Auriga dell’ex voto di Polizalo, tiranno della città siciliana di Gela. Si ritiene che Polizalo abbia vinto la corsa dei carri ai Giochi Pitici del 478 o 474 a.C.; è stato tuttavia ipotizzato che l’ex voto onori la vittoria del fratello Ierone nel 470 a.C., che aveva vinto anche lui ai Giochi Olimpici, avendo dedicato un altro ex voto simile. Nonostante le opinioni contraddittorie, è quasi certo che il complesso, costituito da un carro trainato da quattro cavalli, l’Auriga e due stallieri, fosse stato realizzato per essere osservato di fronte e dal lato sinistro, poiché era posto sul lato destro della Via Sacra, lungo la parte in cui la strada è particolarmente ripida, appena prima del tempio di Apollo. È anche quasi certo che i due stallieri fossero a piedi, conducendo due cavalli sul lato destro e sinistro del carro. In una teca separata è esposta la mano di uno di loro con parte della briglia e parti dei cavalli. Il complesso fu probabilmente distrutto dal terremoto del 373 a.C.

L’Auriga, di cui manca solo la mano sinistra, indossa un lungo chitone con drappeggi ricchi e uniformemente distribuiti, legato alto, sotto il petto, con una cintura che si piega sul retro. Nella mano destra, oltre alle briglie conservate, teneva anche una frusta. I suoi piedi nudi poggiano saldamente sul terreno e sono resi in ogni dettaglio, il che fa pensare allo scultore di bronzo Pitagora della città di Rhegion (che era originario di Samo); Plinio era solito scrivere di lui che riusciva a rendere persino le vene sotto la pelle. La testa dell’Auriga è larga, mentre il viso giovanile e ovale è caratterizzato da linee rigorose sul naso e sulle sopracciglia. Le labbra sono coperte da una foglia di rame rossastro e nella parte posteriore, tra le labbra carnose che giacciono socchiuse, si intravedono vagamente quattro denti d’argento. I suoi occhi sono intarsiati con smalto bianco per il bulbo, pietra marrone e nera per l’iride e la pupilla. Lo sguardo è pieno di moderata intensità, semplicità e vittoriosa serenità. I capelli sono resi con incisioni più che in rilievo e sono tenuti da una larga fascia con un meandro fatto di argento e rame. L’intera statua vibra con un leggero movimento elicoidale verso destra. Oltre a Pitagora, l’Auriga è stata anche messa in relazione con l’opera di Crizia o di Kalamis, ma i dati esistenti non consentono un collegamento certo con nessuno degli artisti noti. L’unica cosa certa è che costituisce uno dei capolavori della scultura greca, con caratteristiche che la rendono un’opera profondamente umana e spirituale, evocando un fascino che tocca le radici della civiltà occidentale e le parti più profonde dell’anima umana. È per questo motivo che la notizia della sua scoperta durante la “Grande Fouille” si diffuse in tutto l’universo, provocando un brivido che andava oltre il mero interesse scientifico.

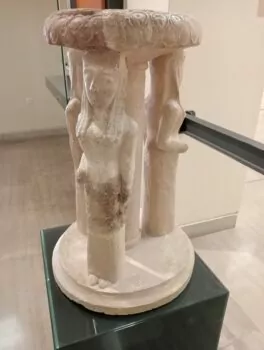

Incensiere in bronzo

In una teca separata al centro della sala 9 del museo archeologico di Delfi è esposto un magnifico incensiere in bronzo. Ha la forma di un peploforo che sorregge il corpo emisferico di un calderone in cui veniva bruciato l’incenso. La figura femminile indossa il peplo dorico e un copricapo chiamato “kekryphalos” a forma di rete che tiene legati i suoi capelli. Si appoggia sulla gamba destra, mentre la sinistra è sollevata, pronta a camminare. Il suo viso è rivolto verso la mano destra. Il lato anteriore è molto elaborato, mentre il lato posteriore è più grezzo e semplice. Le sue braccia sono sollevate per sostenere un calderone di bronzo, dove veniva posto l’incenso. Un coperchio perforato, ora perduto, era posto sul bordo per far disperdere il fumo dell’incenso. Lo stile ricorda i peploforoi del museo di Olimpia.

Fu probabilmente prodotto in un laboratorio di Paros intorno al 460-450 a.C., anche se alcune opinioni suggeriscono che provenga da un laboratorio locale di Delfi o di qualche città sul golfo di Corinto. È stato trovato nella discarica della Via Sacra, insieme ad altri oggetti in bronzo e diversi preziosi ex-voto.

L’ideale di bellezza nella statua di Antinoo

La statua di Antinoo nel museo archeologico di Delfi fu scoperta da un gruppo di archeologi francesi che nel 1891 ottennero dal governo greco il permesso di effettuare scavi a Delfi . La maggior parte dei lavoratori proveniva dal villaggio di Kastri che, prima del suo trasferimento, era stato praticamente costruito sopra l’antico sito religioso. Nell’estate del 1894, il team riportò alla luce la bellezza della statua di Antinoo, commissionata dall’imperatore Adriano nel 130 d.C. Antinoo era un giovane greco di straordinaria bellezza, originario della Bitinia, che divenne l’amato compagno o amante dell’imperatore romano Adriano, ma che in seguito morì in circostanze misteriose lungo il Nilo. Profondamente sgomento per la morte di Antinoo, Adriano, che era un ammiratore e un appassionato sostenitore dell’antichità greca classica, nonché un benefattore dell’Oracolo di Delfi, ordinò che statue del bel giovane che aveva amato così appassionatamente fossero erette in tutti i santuari e nelle città del suo vasto impero. Ordinò inoltre l’istituzione e la realizzazione di giochi atletici in onore di Antinoo, che all’epoca veniva onorato e adorato come un dio.

Per questo motivo, dopo la sua morte, avvenuta nel 130 d.C., venne eretta una statua di Antinoo all’interno del santuario di Delfi. È universalmente riconosciuta come una delle statue di culto più belle e imponenti di tutti i tempi. Dalle monete romane coniate in onore di Antinoo, sappiamo che la rappresentazione della statua era accompagnata dall’epiteto “Propileo”. È quindi legittimo supporre che originariamente fosse collocata all’ingresso del santuario. Successivamente subì dei danni e si ruppe all’altezza del ginocchio, per cui dovette essere trasferito più vicino al tempio di Apollo in una specie di cappella dove fu ritrovato durante gli scavi in condizioni relativamente buone. Gli archeologi affermano che i lunghi capelli di Antinoo un tempo erano sormontati da una corona, poiché vi sono indicazioni di una fascia con foglie composte da un materiale diverso. La statua di Antinoo esemplifica l’evoluzione della scultura antica. La sua bellezza malinconica, l’elegante angolazione della testa e la lucidatura della superficie in marmo incarnano lo spirito dell’epoca imperiale romana, quando si tendeva a far rivivere gli antichi ideali greci .